Перейти к:

Проблемы и перспективы развития биобанков: доверие или настороженность в научном и медицинском сообществе

https://doi.org/10.17803/lexgen-2024-3-4-7-24

Аннотация

В статье представлен анализ ключевых проблем, препятствующих развитию биобанков в Российской Федерации, а также обсуждаются дальнейшие перспективы данного направления. Биобанки представляют собой ключевой элемент исследовательской инфраструктуры, обеспечивающий сбор, хранение и предоставление уникальных биологических образцов, которые в дальнейшем используются учеными и врачами для углубленного изучения патогенеза заболеваний и разработки персонализированных подходов к лечению. В настоящее время отрасль биобанкирования в стране сталкивается с серьезными вызовами, включая низкий уровень осведомленности населения и профессионального сообщества, непосредственно вовлеченного во взаимодействие с биобанками и донорами, отсутствие нормативно-правового регулирования и мер социальной поддержки и гарантий, что создает неопределенность в вопросах защиты прав потенциальных доноров при жертвовании образцов и затрудняет работу научных организаций. Результаты анализа подчеркивают необходимость комплексного подхода к развитию биобанкирования в России, включая создание нормативной правовой базы, что может способствовать повышению поддержки данной инициативы со стороны населения и позволит наладить конструктивный диалог между научным сообществом, государственными органами и общественностью.

Ключевые слова

Для цитирования:

Михайлова А.А., Насыхова Ю.А., Коган И.Ю., Глотов А.С. Проблемы и перспективы развития биобанков: доверие или настороженность в научном и медицинском сообществе. Lex Genetica. 2024;3(4):7-24. https://doi.org/10.17803/lexgen-2024-3-4-7-24

For citation:

Mikhailova A.A., Nasikhova Yu.A., Kogan I.Yu., Glotov A.S. Issues and Prospects for the Development of Biobanks: Trust or Caution in the Academic and Healthcare Community. Lex Genetica. 2024;3(4):7-24. (In Russ.) https://doi.org/10.17803/lexgen-2024-3-4-7-24

Введение

В настоящее время прогресс биомедицинских научных исследований неразрывно связан с созданием и функционированием масштабных стандартизированных коллекций образцов биологического материала. Биобанки представляют собой важный ресурс для высокотехнологичных исследований в области медицины, генетики, молекулярной биологии и фармацевтики. Согласно национальному руководству по биобанкированию биобанк (или биорепозиторий) определяется как организация или подразделение организации, которая может принимать, обрабатывать, хранить и распространять биологические образцы и ассоциированные с ними данные для текущих и будущих исследований, диагностики и терапии в соответствии со стандартными операционными процедурами (СОП) и включает в себя полный комплекс мероприятий, связанных с его функционированием (Анисимов и др., 2022).

Создание коллекций биологического материала началось еще в Советском Союзе в середине XX века, когда возникла необходимость в систематическом сборе и хранении образцов для научных исследований, особенно в области медицины и биологии. В современном виде биобанки в России начали формироваться в начале этого столетия. Они создавались как с нуля на базе крупных научных учреждений, так и путем систематизации и расширения уже существующих коллекций биологического материала (Anisimov et al., 2021).

Создание и поддержание биоресурсных коллекций и биобанков как важнейшего инструмента для развития биомедицинских технологий было определено одним из ключевых условий прогресса медицинских технологий в России согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 281 «Об утверждении научных платформ медицинской науки»1. По аналогии с ведущими международными организациями, такими как ISBER2 и BBRI-ERIC3 (Litton, 2018; Garcia et al., 2014), которые направлены на развитие сотрудничества и стандартизации в области биобанкинга, в 2019 г. в России была создана Национальная ассоциация биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБИО)4. Несмотря на то что в последние годы в России предприняты значительные шаги для развития биобанков, уровень их развития по-прежнему остается ниже ожидаемого. Целью настоящей работы является оценка актуальных проблем, препятствующих развитию биобанкирования в Российской Федерации, а также анализ его перспектив с акцентом на этические и правовые аспекты.

Актуальные вызовы в области биобанки-рования в Российской Федерации

Система биобанкирования в России сталкивается с рядом серьезных проблем.

Во-первых, наблюдается недостаток финансирования данного направления. Многие биобанки испытывают нехватку финансовых ресурсов, что ограничивает их возможности по расширению инфраструктуры и улучшению технологий хранения образцов и негативно сказывается на качестве и доступности биоматериалов для исследовательских целей.

Во-вторых, серьезным вызовом для развития биобанкирования в стране является отсутствие правового регулирования в данной сфере (Сарманаев и др., 2019). Специалисты биобанков вынуждены самостоятельно выстраивать свою деятельность в рамках существующих правовых актов, которые содержат лишь отдельные упоминания о биобанках или касаются смежных областей, что существенно усложняет работу научных организаций. Это создает правовые неопределенности и затрудняет взаимодействие между различными учреждениями. Кроме того, отсутствие четкого регулирования может вызывать беспокойство у доноров, поскольку оно в полной мере не гарантирует защиту их прав. Необходимо отметить, что в большинстве европейских стран уже сформировались системы нормативного правового регулирования в области биобанков, которые, как правило, включают два подхода: принятие специальных актов, посвященных исключительно биобанкам, например в Испании (de Melo-Martín, Ortega-Paíno, 2024), Финляндии (Salokannel et al., 2019) и Австрии (Osiejewicz et al., 2022), либо интеграцию соответствующих положений в более широкие нормативные акты, охватывающие такие отношения, как проведение генетических исследований (Kurihara et al., 2020).

В-третьих, следует отметить низкий уровень осведомленности населения о важности биобанков и участия в них. Донорство биологических образцов для научных исследований не является широко распространенной практикой в нашем обществе. Среди населения страны наблюдается недостаточная осведомленность о задачах, функционировании и пользе биобанков. Между тем доверие играет фундаментальную роль в успешном развитии биобанков, поскольку именно оно обеспечивает долгосрочное и продуктивное сотрудничество между биорепозиториями, участниками исследований и донорами (Ducournau, Strand, 2009; Tutton et al., 2004; Hawkins, O’Doherty, 2010). Отсутствие или утрата доверия как к биобанкам, так и к научным исследованиям представляет собой значительное препятствие для готовности населения жертвовать биоматериал и участвовать в научных исследованиях (Samuel et al., 2022; Zhang et al., 2023).

Согласно ряду исследований готовность стать донором определяется множеством факторов, включая возраст, уровень образования и степень доверия к правительственным учреждениям (Domaradzki, Pawlikowski, 2019; Amin et al., 2018). В большинстве случаев доноры не осведомлены о том, как используются их образцы, какие исследования проводятся с их использованием и каким образом это может способствовать прогрессу в области медицины и науки, и поэтому могут испытывать недоверие или опасения относительно участия в таких инициативах. Культурные и социальные установки также оказывают значительное влияние на формирование отношения к донорству биологического материала. Так, для некоторых доноров может быть важно, чтобы образцы из биобанка не использовались для исследований, противоречащих их религиозным или личным убеждениям. Например, в одном из исследований респонденты выразили готовность пожертвовать свои образцы на исследования онкологических, генетических и других социально значимых патологий, но не хотели участвовать в исследованиях сексуальной идентичности и поведения (Domaradzki et al., 2024).

Поскольку деятельность биобанков требует постоянного взаимодействия между населением в лице потенциальных доноров и профессиональным сообществом, состоящим из ученых и медицинских работников, крайне важно анализировать мнение данных специалистов о биобанках и их деятельности. Успех биобанка во многом зависит от поддержки и активного участия медицинских работников, которые играют ключевую роль в реализации его задач, привлекая пациентов для сдачи образцов и отвечая потенциальным донорам на возникающие вопросы.

Уровень знаний о биобанкинге среди медицинских работников может существенно повлиять на их участие в сборе образцов (Caixeiro et al., 2016). По мнению канадских исследователей, низкая мотивация и недостаточная вовлеченность медицинских работников снижают эффективность привлечения доноров и могут негативно сказаться на развитии как отдельных биобанков, так и всей индустрии биобанков в целом (Barnes et al., 2017). Большинство исследований демонстрируют положительное отношение специалистов здравоохранения к биобанкам (Lhousni et al., 2019; Caixeiro et al., 2016; Persaud, Bonham, 2018; Lipworth et al., 2011), однако следует отметить наличие определенных сомнений. Например, в исследованиях, проведенных в США и Шотландии, авторы указывают на дискомфорт, испытываемый врачами при разъяснении пациентам вопросов добровольного информированного согласия (Leiman et al., 2008). В Катаре среди специалистов отмечалась обеспокоенность по поводу недостаточной защиты конфиденциальности (Alahmad et al., 2015).

Таким образом, ключевым фактором для развития отрасли в стране является общественное желание выполнять пожертвование биологических образцов в научных целях. Для выполнения этой задачи необходимо создать условия, способствующие повышению осведомленности о деятельности и миссии биобанков. В связи с этим необходимо инициировать образовательные программы, информационные кампании и осуществлять активное сотрудничество с медицинскими учреждениями и научными организациями. Также следует акцентировать внимание на информировании сотрудников систем здравоохранения и науки, которые выступают в качестве посредников во взаимодействии между биобанками и донорами. Анализ мнений всех заинтересованных сторон относительно биобанков может помочь выявить скрытые проблемы, возникающие в практике добровольного предоставления биологических образцов для научных исследований.

Оценка текущей ситуации в сфере биобанкирования и проблем во взаимодействии между медико-биологическим сообществом и биобанками

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта (ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург) в настоящее время является одним из ведущих научных и медицинских учреждений Российской Федерации в области акушерства и гинекологии. На базе института осуществляются как лечебная деятельность, так и научные исследования по широкому спектру направлений, связанных со здоровьесбережением матери и ребенка. Кроме того, институт играет значительную роль в создании и развитии масштабных биоколлекций, связанных с репродуктивным здоровьем человека, которые реализуются в рамках различных научных проектов и программ.

С июля по сентябрь 2023 г. ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» инициировал онлайн-опрос среди сотрудников своего учреждения, а также сотрудников ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» (г. Москва) и БУ ВО «Сургутский государственный университет» (г. Сургут). Опрос проводился методом анкетирования, для которого была разработана анкета, состоящая из 28 вопросов, и охватил 176 респондентов. В выборке наиболее представленные возрастные группы – от 26 до 35 лет (33,5%) и от 36 до 50 лет (39,8%). Большинство респондентов (61,4%) имеют медицинское образование, в то время как 38,6% обладают немедицинским образованием. Учёные степени кандидата и доктора наук имеют 29 и 13,1% респондентов соответственно. Более половины опрошенных являются научными сотрудниками (51,1%), доля врачей составляет 21,6% от выборки.

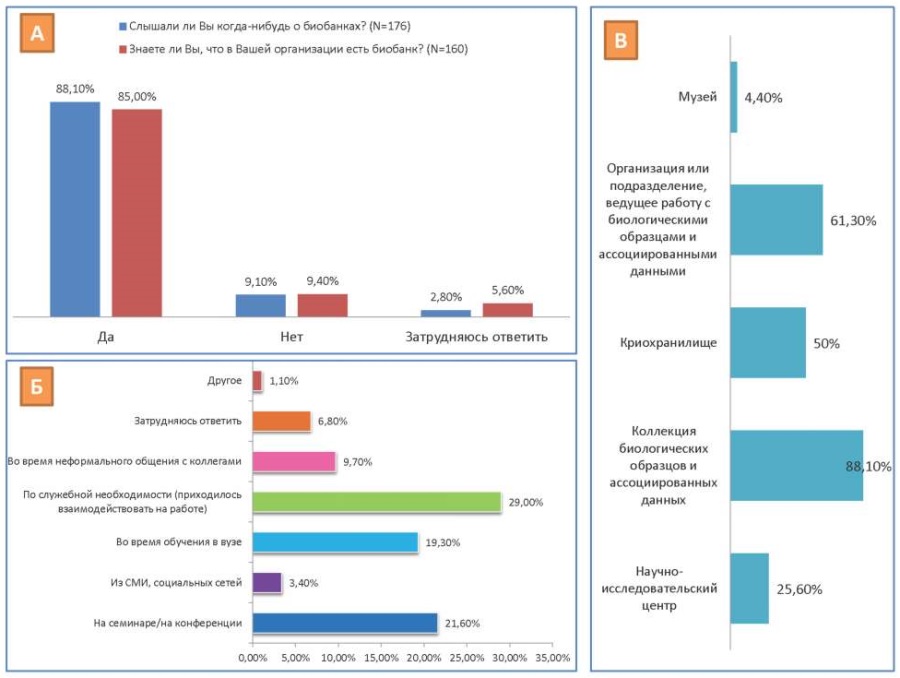

Согласно результатам исследования (рис. 1), несмотря на то что большинство респондентов (88,1%) знакомы с понятием «биобанк», не все из них способны корректно охарактеризовать его деятельность. Большинство участников опроса рассматривают биобанки исключительно как коллекцию биологических образцов (88,1%), не учитывая их полноценную роль как структурного подразделения, выполняющего функции научной платформы и предоставляющего ряд научно-исследовательских и аналитических услуг. Примечательно, что примерно 15% респондентов, знакомых с понятием «биобанк», не знали о его существовании в своей организации или затруднялись ответить на этот вопрос. Также было отмечено, что респонденты старших возрастных групп обладают более высокой осведомленностью о деятельности биобанков в целом и о специфике их работы в своих организациях по сравнению с более молодыми специалистами. Это может быть объяснено тем, что старшее поколение (> 50 лет) чаще участвует в научно-практических семинарах и конференциях, на которых регулярно обсуждаются вопросы биобанкирования. Это также соотносится с результатами исследования, где выяснилось, что большинство респондентов узнали о биобанках по служебной необходимости (29%), чуть меньше (21,6%) впервые столкнулись с этим понятием на семинарах или конференциях. В рамках университетского образования данная тематика освещается не в полной мере – около одной пятой респондентов отметили вуз в качестве источника информации (19,3%). При этом осведомленность о биобанках не зависела от специальности, наличия ученой степени, пола и занимаемой должности.

Рисунок 1. Общая информированность респондентов о биобанках. A – ответы респондентов на вопросы «Слышали ли Вы когда-нибудь о биобанках?» (N = 176, ряд синего цвета) и «Знаете ли Вы, что в вашей организации есть биобанк?» (N = 160, ряд красного цвета); Б – ответы респондентов на вопрос «Откуда Вы впервые услышали о биобанках?» (N = 160); В – ответы респондентов на вопрос «Что такое биобанк?» (N = 160, можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Figure 1. General awareness of respondents about biobanks. A – respondents’ answers to the questions “Have you ever heard of biobanks?” (N = 176, blue row), and “Do you know that your organization has a biobank?” (N = 160, red row); Б – respondents’ answers to the question “Where did you first hear about biobanks?” (N = 160); В – respondents’ answers to the question “What is a biobank?” (N = 160, multiple answers were allowed)

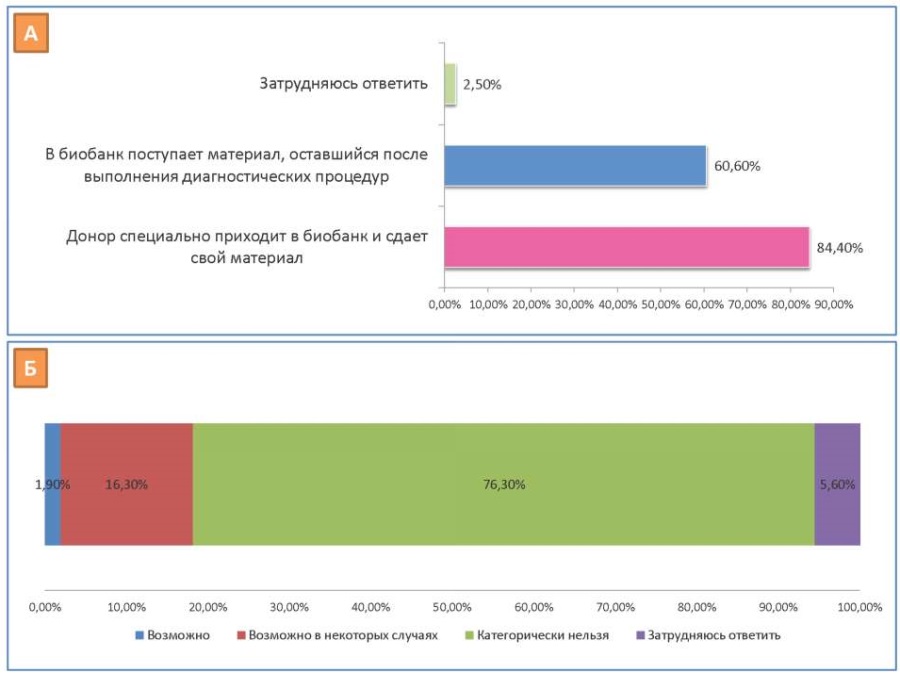

При анализе полученных ответов на вопросы об информированности профессионального сообщества относительно оформления информированного добровольного согласия (ИДС) и маршрутизации доноров в биобанки были выявлены некоторые расхождения в ответах респондентов. Хотя подавляющее большинство респондентов (76,3%) согласны с тем, что невозможно обойтись без получения информированного добровольного согласия от донора при сдаче образцов в биобанк, процент тех, кто допускает отсутствие ИДС, остается достаточно значительным (18,2%). Кроме того, респонденты указали на два возможных варианта поступления образцов в биобанк. По мнению 84,4% респондентов донор должен специально сдавать образцы в биобанк, в то время как 60,6% считают, что биобанк мог бы получить образцы биологического материала, оставшиеся после завершения других медицинских процедур. Такие различия в ответах респондентов свидетельствуют о недостаточном понимании действующих правил и нормативных документов, определяющих правовые отношения всех участников в отрасли биобанкирования в Российской Федерации.

Рисунок 2. Мнения респондентов об ИДС и путях поступления образцов в биобанк. А – ответы респондентов на вопрос «Как поступают образцы в биобанк?» (N = 160, можно было выбрать несколько вариантов ответа); Б – ответы респондентов на вопрос «Возможно ли обойтись без ИДС при сдаче образцов в биобанк?» (N = 160)

Figure 2. Respondents’ opinions on informed voluntary consent and ways of receiving samples into the biobank. A – respondents’ answers to the question “How do samples arrive at a biobank?” (N = 160, multiple answers were possible); Б – respondents’ answers to the question “Is it possible to do without informed voluntary consent when submitting samples to a biobank?” (N = 160)

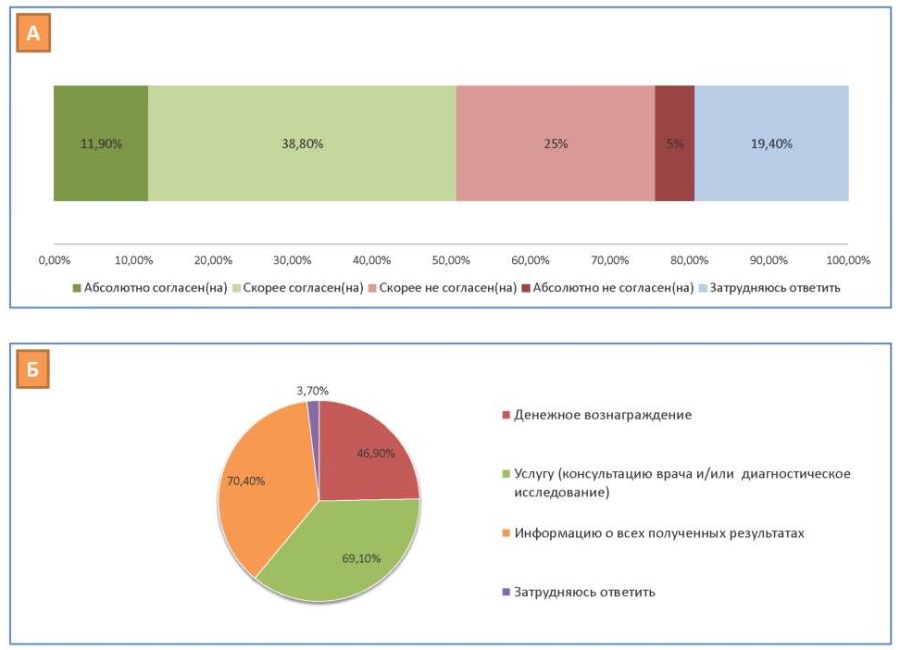

Половина респондентов (50%) высказали мнение о необходимости вознаграждения за сдачу биоматериалов в биобанк для доноров (рис. 3). В качестве возможного вознаграждения рассматриваются как консультативные медицинские услуги и лабораторные исследования (69,1%), так и денежная компенсация (46,9%). Тем не менее на текущий момент донорство биоматериала в биобанк в большинстве случаев осуществляется на безвозмездной основе.

Рисунок 3. Мнения респондентов о вознаграждении доноров. А – ответы респондентов на вопрос «Согласны ли Вы, что доноры, предоставивший свой биологический материал в биобанк, должны получать что-либо взамен?» (N = 160); Б – ответы респондентов на вопрос «Если вы согласны, что доноры должны что-либо получать взамен, то что?» (N = 81, можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Figure 3. Respondents’ opinions on donor remuneration. A – respondents’ answers to the question “Do you agree that donors who have provided their biological material to the biobank should receive something in return?” (N = 160); Б – respondents’ answers to the question “If you agree that donors should receive something in return, then what it should be?” (N = 81, multiple answers were possible)

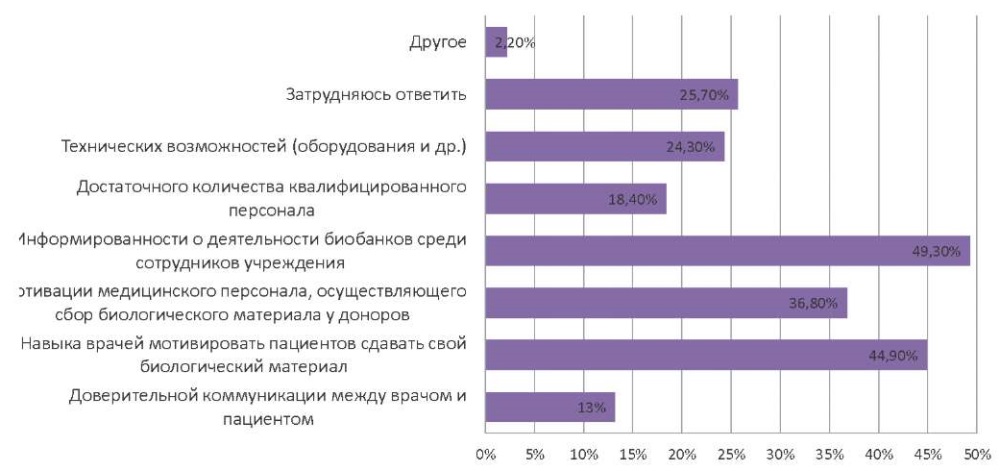

Далее респондентам было предложено выразить мнение о проблемах и недостатках в сфере биобанкирования, существующих на текущий момент. Обнаруженная в ходе исследования проблема недостаточной информированности сотрудников о работе биобанков в их организациях нашла отражение и в ответах респондентов (см. рис. 4). Почти половина участников опроса (49,3%) указали на нехватку доступной информации о деятельности биобанков среди сотрудников учреждения как на основную проблему. Вторым по популярности ответом (44,9%) стало мнение о недостаточном умении врачей мотивировать пациентов к сдаче биологического материала. 36,8% респондентов отметили недостаток мотивации медицинского персонала, осуществляющего сбор биологических образцов. Варианты, касающиеся коммуникации между врачом и пациентом, уровня квалификации персонала и недостатка технических возможностей организации получили существенно меньшее количество голосов.

Рисунок 4. Ответы респондентов на вопрос «Чего не хватает для развития биобанка в Вашей организации?» (N = 136, можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Figure 4. Respondents’ answers to the question “What is needed for the development of a biobank in your organization?” (N = 136, multiple answers were possible)

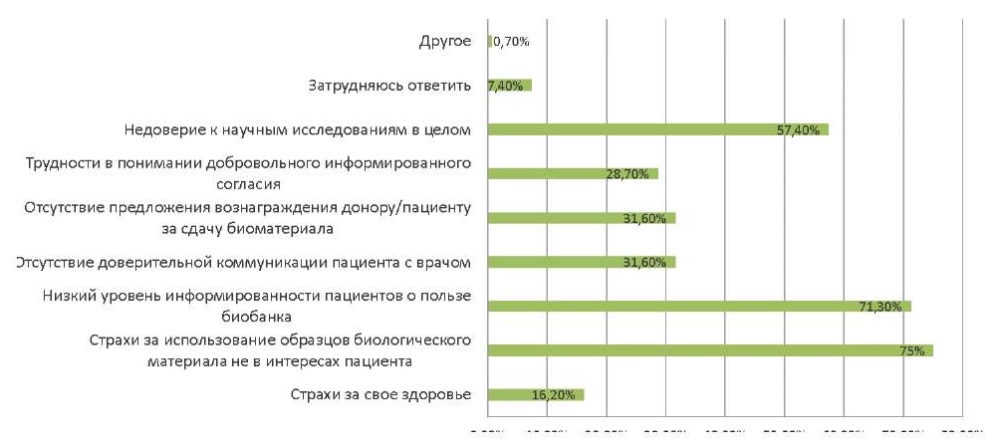

Отсутствие информации о пользе биобанков для общества входит в число основных препятствий для получения согласия на сдачу биологического материала от потенциальных доноров (71,3%). Дополнительно респонденты выражают опасения по поводу использования образцов не в интересах пациента (75%) и недоверие к научным исследованиям в целом (57,4%) (см. рис. 5). По мнению респондентов неясность в законодательном регулировании функционирования биобанков приводит к тому, что население не проявляет готовности выступать в качестве доноров и сотрудничать с данными учреждениями. В связи с этим, прежде чем проводить информирование общественности, необходимо разработать нормативные документы, регулирующие деятельность биобанков и процедуры донорства. Важно четко определить содержание информации, чтобы минимизировать страхи и опасения среди населения.

Рисунок 5. Ответы респондентов на вопрос «Какие существуют, на Ваш взгляд, препятствия для согласия на сдачу биологического материала у доноров/пациентов?» (N = 136, можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Figure 5. Respondents’ answers to the question “What, in your opinion, are the barriers to consent to the donation of biological material by donors/patients?” (N = 136, multiple answers could be selected)

Преодоление барьеров на пути успешного развития биобанкирования в Российской Федерации

В современном виде в России биобанки являются относительно новым явлением. В стране до сих пор отсутствует специальное правовое регулирование деятельности биобанков. Существуют лишь отдельные упоминания в ряде законов5 и других нормативных правовых актах6, например в Федеральном законе «О биомедицинских клеточных продуктах»7, который в первую очередь описывает некоторые узкоспециализированные биологические процессы, тогда как общие вопросы функционирования биорепозиториев раскрыты в нем лишь частично. В Приказе № 842н от 20.10.20178 затрагиваются технические нюансы работы биобанков, в то время как юридические и этические вопросы, такие как требования к ИДС и способы передачи образцов между научными организациями, обеспечение прав доноров, а также ряд других важных аспектов деятельности биобанков, остаются недостаточно освещенными.

Важным шагом к решению имеющейся проблемы стала разработка двух государственных стандартов: ГОСТ Р ИСО 20387-2021 «Биотехнология. Биобанкинг. Общие требования»9, который идентичен международному стандарту ИСО 20367:2018, и ГОСТ Р 71251-2024 «Биотехнология. Биобанкинг. Термины и определения»10, содержащий в себе единую терминологическую базу для исследователей в сфере биобанкирования и смежных областей науки. Однако это не является достаточным. Примечательно, что отсутствует утвержденная унифицированная форма ИДС на передачу образцов в биобанк, а ИДС, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 105111 на медицинское вмешательство или диагностическое исследование не подразумевает передачу образца третьим лицам, включая биобанк.

Следует отметить, что донорство крови в медицинских целях в Российской Федерации подлежит строгому законодательному регулированию, в котором детально изложены основные принципы донорства, права и обязанности доноров, а также социальные гарантии, направленные на стимулирование данного процесса и регулирование отношений в сфере обращения донорской крови. Согласно Федеральному закону «О донорстве крови и ее компонентов»12 доноры имеют доступ к ряду мер социальной поддержки, включая дополнительный выходной день, компенсацию питания и другие льготы. Кроме того, каждый донор перед сдачей крови и ее компонентов проходит дополнительное медицинское обследование. В то же время при сдаче образцов крови или любого другого биоматериала на хранение в биобанк меры социальной поддержки не распространяются. Денежное вознаграждение донору или предоставление каких-либо медицинских услуг осуществляется на усмотрение конкретного биобанка или может не предоставляться вовсе. Практика показывает, что потенциальные доноры более охотно соглашаются на сдачу образцов, если им предлагают провести актуальное для них лабораторное исследование. Врачи, в свою очередь, сталкиваются с меньшими трудностями в мотивации пациентов участвовать в пополнении коллекции биобанка, если существует возможность предложить им какие-либо компенсации. Таким образом, государственные меры социальной поддержки и гарантия защиты прав доноров в биобанках могла бы развеять опасения граждан относительно их здоровья и сохранности персональных данных, использования образцов вне интересов пациента, а также мотивировать к сдаче биообразцов.

Важно также отметить, что донорство крови и другого биоматериала для медицинских целей в России и во всем мире воспринимается как социально одобряемое поведение (Ерицян, Антонова, 2019), что само по себе является мощным мотивирующим фактором для многих людей. Осознание значимости данного действия подкрепляется регулярной популяризацией донорства со стороны государства и некоммерческих организаций. Однако сдача образцов биоматериала в биобанк для научных целей на сегодняшний день не вызывает широкого отклика у населения. Одной из основных причин этого является недостаточная освещенность данной темы в средствах массовой информации и отсутствие активного продвижения данного направления на государственном уровне, как, например, в Великобритании (UK biobank) (Tutton et al., 2004), Эстонии (Estonian biobank) (Leitsalu et al., 2019) и Австрии (Biobank Graz) (Macheiner et al., 2013). Несмотря на то что ряд специалистов медико-биологического профиля хорошо знаком с результатами крупномасштабных исследований, проведенных на основе образцов, предоставленных биобанками, информация о таких инициативах редко доходит до широкой аудитории. Многие врачи и ученые, работающие вне узкоспециализированных областей, не имеют представления о возможностях, которые открывает донорство крови для научных целей. Это приводит к тому, что значительная часть медицинского сообщества не осознает важность участия в подобных программах, что, в свою очередь, негативно сказывается на количестве доноров.

Таким образом, для дальнейшего развития биобанкирования в России необходимо преодолеть существующие барьеры, связанные с недостатком знаний и осведомленности населения, отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность биобанков в стране, и отсутствием мер социальных гарантий и компенсаций. Важно подчеркнуть, что успешное функционирование биобанков во многом зависит от доверия общества. Без прозрачной информации о том, как используются образцы, какие исследования проводятся и какую пользу они могут принести, сложно ожидать активного участия граждан. В то время как многие люди готовы участвовать в традиционном донорстве крови и ее компонентов для помощи больным, они могут не понимать, как их вклад может быть использован для научных исследований. Отсутствие информационной кампании и недостаток образовательных инициатив и программ способствуют формированию негативного или нейтрального отношения к донорству крови в научных целях. Поэтому крайне важно наладить диалог между научным сообществом, государственными органами и общественностью. Общество должно стать активным участником этого процесса, что позволит не только улучшить качество научных исследований, но и внести значительный вклад в развитие медицины в целом.

Заключение

Несмотря на относительно высокий уровень общей информированности о биобанках среди профессионального сообщества и населения, наблюдается низкая осведомленность о ряде аспектов их деятельности, что вызывает настороженность и препятствует взаимодействию с ними. Основной причиной данного явления является недостаток доступной информации об организации, функционировании и пользе биобанков для общества. Кроме того, отмечается отсутствие ясности в вопросах защиты прав потенциальных доноров при жертвовании образцов, что связано с недостаточным нормативно-правовым регулированием в данной области. Для дальнейшего развития биобанкирования в стране и повышения поддержки со стороны населения необходимо провести комплексную работу. Рекомендуется сосредоточиться на следующих направлениях: 1) разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность биобанков; 2) повышение осведомленности общества путем активного освещения данной тематики в средствах массовой информации и образовательных учреждениях; 3) разработка мер гарантии и компенсации, включая государственные инициативы.

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 281 «Об утверждении научных платформ медицинской науки». Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70278972/

2. The International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER). Available at: https://www.isber.org

3. Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure is European Research Infrastructure. Available at: https://www.bbmri-eric.eu

4. Национальная ассоциация биобанков и специалистов по биобанкированию. Режим доступа: http://nasbio.ru/

5. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (последняя редакция). Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерацти от 25.07.2003 № 325 «О развитии клеточных технологий в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.08.2003 № 4939). Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43679/

7. Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах» от 23.06.2016 № 180-ФЗ (последняя редакция). Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199967/

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 842н «Об утверждении требований к организации и деятельности биобанков и правил хранения биологического материала, клеток для приготовления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для производства биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинских клеточных продуктов» (с изменениями и дополнениями). Режим доступа: https://base.garant.ru/71911706/

9. ГОСТ Р ИСО 20387-2021. Биотехнология. Биобанкинг. Общие требования. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200181384

10. ГОСТ Р 71251-2024. Биотехнология. Биобанкинг. Термины и определения. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1305006223

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1051н «Об утверждении Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, формы информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и формы отказа от медицинского вмешательства». Режим доступа: https://base.garant.ru/403111701/

12. Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» от 20.07.2012 № 125-ФЗ (последняя редакция). Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132904/

Список литературы

1. Alahmad, G., Al Jumah, M., Dierickx, K. (2015). Confidentiality, informed consent, and children's participation in research involving stored tissue samples: interviews with medical professionals from the Middle East. Narrative Inquiry in Bioethics, 5(1), 53–66. https://doi.org/10.1353/nib.2015.0013

2. Amin, L., Hashim, H., Mahadi, Z., Ismail, K. (2018). Determinants of the willingness to participate in biobanking among Malaysian stakeholders in the Klang Valley. BMC Medical Research Methodology, 18, 163. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0619-2

3. Anisimov, S.V., Meshkov, A.N., Glotov, A.S., Borisova, A.L., Balanovsky, O.P., Belyaev, V.E., … Drapkina, O.M. (2021). National Association of Biobanks and Biobanking Specialists: New Community for Promoting Biobanking Ideas and Projects in Russia. Biopreservation and Biobanking, 19(1), 73–82. https://doi.org/10.1089/bio.2020.0049

4. Barnes, R.O., Shea, K.E., Watson, P.H. (2017). The Canadian Tissue Repository Network Biobank Certification and the College of American Pathologists Biorepository Accreditation Programs: Two Strategies for Knowledge Dissemination in Biobanking. Biopreservation and Biobanking, 15(1), 9–16. https://doi.org/10.1089/bio.2016.0021

5. Caixeiro, N.J., Byun, H.L., Descallar, J., Levesque, J.V., de Souza, P., Soon Lee, C. (2016). Health professionals’ opinions on supporting a cancer biobank: identification of barriers to combat biobanking pitfalls. European Journal of Human Genetics, 24, 626–632. https://doi.org/10.1038/ejhg.2015.191

6. de Melo-Martín, I., Ortega-Paíno, E. (2024). Biobanking Legislation in Spain: Advancing or Undermining Its Ethical Values?. Biopreservation and Biobanking, 22(3), 242–247. https://doi.org/10.1089/bio.2023.0107

7. Domaradzki, J., Czekajewska, J., Walkowiak, D. (2024). Trust and Support for Cancer Research Biobanks: Insights from Cancer Patients in Poland. Medical Science Monitor, 30, e944263-1. https://doi.org/10.12659/MSM.944263

8. Domaradzki, J., Pawlikowski, J. (2019). Public Attitudes toward Biobanking of Human Biological Material for Research Purposes: A Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(12), 2209. https://doi.org/10.3390/ijerph16122209

9. Ducournau, P., Strand, R. (2009). Trust, Distrust and Co-production: The Relationship Between Research Biobanks and Donors. In: Solbakk, J., Holm, S., Hofmann, B. (eds.). The Ethics of Research Biobanking (pp. 115–130). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-93872-1_9

10. Garcia, D.L., Bracci, P.M., Guevarra, D.M., Sieffert, N. (2014). International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER) tools for the biobanking community. Biopreservation and Biobanking, 12(6), 435–436. https://doi.org/10.1089/bio.2014.1264

11. Hawkins, A.K., O’Doherty, K.C. (2010). Biobank governance: a lesson in trust. New Genetics & Society, 29(3), 311–325. https://doi.org/10.1080/14636778.2010.507487

12. Kurihara, C., Baroutsou, V., Becker, S., Brun, J., Franke-Bray, B., Carlesi, R., … Kerpel-Fronius, S. (2020). Linking the Declarations of Helsinki and of Taipei: Critical Challenges of Future-Oriented Research Ethics. Frontiers in Pharmacology, 11, 579714. https://doi.org/10.3389/fphar.2020.579714

13. Leiman, D.A., Lorenzi, N.M., Wyatt, J.C., Doney, A.S., Rosenbloom, S.T. (2008). US and Scottish health professionals’ attitudes toward DNA biobanking. Journal of the American Medical Informatics Association, 15(3), 357–362. https://doi.org/10.1197/jamia.M2571

14. Leitsalu, L., Alavere, H., Tammesoo, M.L., Leego, E., Metspalu, A. (2015). Linking a Population Biobank with National Health Registries – The Estonian Experience. Journal of Personalized Medicine, 5(2), 96–106. https://doi.org/10.3390/jpm5020096

15. Lhousni, S., Boulouiz, R., Abda, N., Tajir, M., Bellaoui, M., Ouarzane, M. (2019) Assessment of Knowledge, Attitudes and Support of Health Professionals towards Biobanks in Eastern Morocco. Open Journal of Epidemiology, 9(3), 191–201. https://doi.org/10.4236/ojepi.2019.93016

16. Lipworth, W., Forsyth, R., Kerridge, I. (2011). Tissue donation to biobanks: a review of sociological studies. Sociology of Health & Illness, 33(5), 792–811. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2011.01342.x

17. Litton J.E. (2018). Launch of an Infrastructure for Health Research: BBMRI-ERIC. Biopreservation and Biobanking, 16(3), 233–241. https://doi.org/10.1089/bio.2018.0027

18. Macheiner, T., Huppertz, B., Sargsyan, K. (2013). Biobanking. Sustainable use of biological resources on the example of the Biobank Graz. Der Pathologe, 34, 366–369. (In German). https://doi.org/10.1007/s00292-013-1752-7

19. Osiejewicz, J., Zherlitsyn, D.M., Zadorozhna, S.M., Tavolzhanskyi, O.V., Dei, M.O. (2022). National Regulation on Processing Data for Scientific Research Purposes and Biobanking Activities: Reflections on the Experience in Austria. Asian Bioethics Review, 16, 47–63. https://doi.org/10.1007/s41649-022-00231-4

20. Persaud, A., Bonham, V.L. (2018). The Role of the Health Care Provider in Building Trust Between Patients and Precision Medicine Research Programs. The American Journal of Bioethics, 18(4), 26–28. https://doi.org/10.1080/15265161.2018.1431327

21. Salokannel, M., Tarkkala, H., Snell, K. (2019). Legacy samples in Finnish biobanks: social and legal issues related to the transfer of old sample collections into biobanks. Human Genetics, 138, 1287–1299. https://doi.org/10.1007/s00439-019-02070-0

22. Samuel, G., Broekstra, R., Gille, F., Lucassen, A. (2022). Public Trust and Trustworthiness in Biobanking: the Need for More Reflexivity. Biopreservation and Biobanking, 20(3), 291–296. https://doi.org/10.1089/bio.2021.0109

23. Tutton, R., Kaye, J., Hoeyer, K. (2004). Governing UK Biobank: the importance of ensuring public trust. Trends in Biotechnology, 22(6), 284–285. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2004.04.007

24. Zhang, Y., Liao, B., Lei, R. (2023). A leap of faith: building the trust in human biobanks. Frontiers in Genetics, 14, 1261623. https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1261623

25. Анисимов, С.В., Ахмеров, Т.М., Балановский, О.П., Баранич, Т.И., Беляев, В.Е., Борисова, А.Л., …Сысоева, В.Ю. (2022). Биобанкирование. Национальное руководство. Москва: ООО «Издательство ТРИУМФ».

26. Ерицян, К.Ю., Антонова, Н.А. (2019). Социальные и психологические факторы привлечения и удержания доноров крови: обзор обзоров. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология, 9(1), 32–44. https://doi.org/10.21638/11701/spbu16.2019.103

27. Сарманаев, С.Х., Широков, А.Ю., Васильев, С.А., Осавелюк, А.М., Зенин, С.С., Суворов, Г.Н. (2019). Предложения по расширению функций российских биобанков с целью защиты геномной информации. Lex russica, (6), 153–160. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2019.151.6.153-160

Об авторах

А. А. МихайловаРоссия

Анастасия А. Михайлова, младший научный сотрудник лаборатории геномики

Санкт-Петербург

Ю. А. Насыхова

Россия

Юлия А. Насыхова, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией геномики

Санкт-Петербург

И. Ю. Коган

Россия

Игорь Ю. Коган, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор

Санкт-Петербург

А. С. Глотов

Россия

Андрей С. Глотов, доктор биологических наук, заведующий отделом геномной медицины им. В.С. Баранова

Санкт-Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Михайлова А.А., Насыхова Ю.А., Коган И.Ю., Глотов А.С. Проблемы и перспективы развития биобанков: доверие или настороженность в научном и медицинском сообществе. Lex Genetica. 2024;3(4):7-24. https://doi.org/10.17803/lexgen-2024-3-4-7-24

For citation:

Mikhailova A.A., Nasikhova Yu.A., Kogan I.Yu., Glotov A.S. Issues and Prospects for the Development of Biobanks: Trust or Caution in the Academic and Healthcare Community. Lex Genetica. 2024;3(4):7-24. (In Russ.) https://doi.org/10.17803/lexgen-2024-3-4-7-24